|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

O Hinduismo

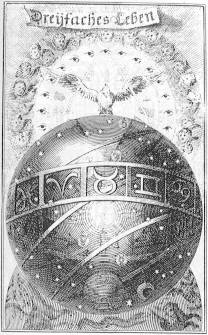

Brahma – o primeiro dos três grandes Deuses dos hindus – é considerado o "criador", porém dado que a doutrina dos ciclos cósmicos da tradição hindu implica em sucessivas criações de mundos ("dias de Brahma") e a ulterior destruição dos mesmos ("noites de Brahma"), cada ciclo possui seu "Manu", nome que não designa personagem histórico; o que em realidade individualiza é um Princípio, a Inteligência Cósmica que reflete a luz espiritual pura e formula a Lei (Dharma) apropriada às condições de nosso mundo, de nosso ciclo de existência, assim como dos ciclos que sucederão ao nosso. Simultaneamente, o Manu é o arquétipo do homem, considerado como ser pensante. O título de "Rei do Mundo", tomado em sua acepção mais elevada, mais completa e, às vezes, mais rigorosa, se aplica propriamente a Manu, o Legislador Primordial e Universal. O nome do Manu de nosso atual ciclo cósmico é Vaiváswata. Vishnú é conhecido como a segunda pessoa da "Trimurti", "Tríada", ou "Trindade" hindu. Contudo, o fato de ser o segundo não implica, de modo algum, que deva ser considerado inferior a Brahma. Alguns textos dizem que Brahma é a primeira causa de todas as coisas vivas ou inertes, enquanto que outros afirmam enfaticamente que esta honra pertence a Vishnú e uns poucos a concedem a Shiva. Assim como o principal trabalho de Brahma é o da criação, Vishnú – no papel de preservador – deixa de lado sua individualidade e desce à Terra sob alguma forma, em geral humana. Quando seu trabalho é terminado, volta novamente aos céus. Não existe absoluta certeza sobre a quantidade de vezes que Vishnú se manifestou. Alguns textos descrevem dez "avatares" ("descenso" do Princípio divino no mundo manifestado), dos quais apresentaremos agora, com algum detalhe, o primeiro e o décimo, isto é, o que inaugurou nosso atual ciclo e aquele que o culminará. Na Índia, a manifestação em forma de peixe se considera como o primeiro de todos os descensos de Vishnú ("Matsya-avatâra"), e se situa no começo de nosso atual ciclo da humanidade, tendo – portanto – relação imediata com o ponto de partida da "Tradição Primordial" ("primeira", "princípio fundamental"). O simbolismo do peixe, que se encontra em numerosas formas tradicionais, inclusive no Cristianismo, é muito complexo e apresenta aspectos múltiplos que requerem ser distinguidos com precisão. Sua origem é nórdica e, ainda, hiperbórea, de onde se difundiu para o Norte da Europa e para a Ásia Central, em particular para a Índia e a Pérsia. Ao finalizar o "Manvántara" que precedeu ao nosso (para o qual já começaram a "tocar os sinos"), Vishnú, em forma de peixe, aparece para Satyávrata ("Consagrado à Verdade") que – com o nome de Vaiváswata –é o Manu, ou Legislador, do ciclo atual. Deus lhe anuncia que o mundo vai ser destruído pelas águas e lhe ordena que construa uma arca na qual deverão guardar-se os germes de um mundo futuro. Assim, sempre em forma de peixe, ele mesmo guia a arca sobre as águas durante o dilúvio. Esta representação da arca conduzida pelo peixe divino é ainda mais notável pelo fato de encontrar equivalente no simbolismo cristão. L. Charboneau-Lassay (1871-1946), em sua obra o Bestiário de Cristo (Descleé de Brouer - Paris 1946), e em um artigo publicado na revista "Regnabit" (París, dezembro de 1926), intitulada de "O Peixe", cita ". . . o ornamento pontifical decorado com figuras bordadas que envolvia os restos de um bispo lombardo do Século VIII ou IX, no qual se via uma barca conduzida pelo peixe, imagem de Cristo sustentando sua Igreja, representada pela barca." Trata-se, pois, certamente, da mesma idéia, que, da mesma forma, encontramos no simbolismo hindu e no simbolismo relacionado diretamente com a doutrina dos ciclos cósmicos. Vinculado com o tema do simbolismo, não podemos deixar de recordar que Vishnú representa o "Princípio Divino", considerado especialmente em sua função de "conservador do mundo", que está muito próximo à de "Salvador", ou melhor, este é qual um caso particular daquele. É verdadeiramente como "Salvador" que Vishnú aparece em algumas de suas manifestações correspondentes a fases críticas da história do mundo. Este seria o caso do último descenso de Vishnú como o "Kalki-avatâra" ("O que está montado sobre o cavalo branco"), que deve ocorrer presumivelmente ao final de nosso ciclo, e que se acha descrito nos "Puranas" ("Puranas de Vishnú" I e II: "Criação do Universo" e "Sua destruição e recreação"). Assinalemos, também, a este respeito, que a última manifestação de Vishnú – o "Kalki-avatâra" – está descrita nos "Puranas" em termos de certo modo semelhantes aos que se encontram no Apocalipse do Apóstolo João, nas partes referentes à "Segunda vinda" de Cristo (IV – "A Jerusalém futura", Versículos 1 a 8; Versículos 9 a 22, Versículos 1 a 15, e 16 a 21). A idéia de "Salvador" aplicada a Vishnú está igualmente vinculada, de modo explícito, ao simbolismo cristão do peixe, pois quando este se toma como símbolo de Cristo, seu nome grego "IKHTHYS" se considera como formado pelas iniciais das palavras "Ieosous Khristós Theous Hyiós Soter" ("Jesus Cristo, de Deus Filho, Salvador"). Shiva é a terceira pessoa da "Trimurti" ou "Trindade". Sendo Brahma o Criador e Vishnú o Preservador, e estando todas as coisas sujeitas a decair, fazia falta um Destruidor para completar o sistema. Assim, a destruição é considerada como a função especial de Shiva, e dado que a destruição é exigência de toda a criação, Shiva possui também um aspecto positivo. Considera-se que a "dança de Shiva" representa as cinco atividades divinas: criação, conservação, destruição do universo, encarnação e liberação das almas. Shiva manifesta também seu poder por meio de seu "sakti", ou seja, de sua energia, personificada em divindades femininas: Parvati (a Dourada), Kali (a Negra: destruidora), Durga (forma feminina do domínio), Uma (a benfeitora), e Sati (outra das formas de Uma). Segundo os ensinamentos do hinduísmo, a morte não implica em passar à não existência, mas, simplesmente, em uma mudança para uma nova forma de vida. Aquele que destrói, portanto, faz com que os seres assumam novas fases de existência: o destruidor é realmente um re-criador. Daí que se tenha dado o nome de Shiva, o Radiante, o Ditoso. Não teria sido assim caso ele fosse realmente o destruidor, na acepção corrente do termo. No Hinduísmo recente, segundo os ensinamentos dos "Puranas", Shiva desempenharia um papel muito importante, tendo-se escrito vários livros dedicados a cantar-lhe louvores. Não obstante, seu nome não figura entre os Deuses dos "Vedas". De outro ponto de vista, este Deus do hinduísmo, possivelmente de origem não–ária, poderia ser a fusão em um Deus único de distintas divindades locais. Sob o nome de Rudra, personifica a força destruidora da Natureza e a força criadora concebida como procriação sexual e realizada através de seu "sakti", mencionado acima. É invocado como Deus dos mundos subterrâneos nas cerimônias fúnebres e honrado como Deus da geração nas cerimônias e ritos orgiásticos. O Historicismo

Esta lei fundamental – que devemos aqui apenas recordar sem entrar em detalhes mais profundos – basta, evidentemente, para reduzir a nada todos os resultados da pretendida "crítica histórica". Pode-se, não obstante, destacar que aquela postura implica em tomar partido firme na negação de todo elemento "supra–humano", e tratar as doutrinas tradicionais em si mesmas à maneira de um "pensamento" puramente humano, comparável à filosofia e às ciências profanas. Diante de tal ponto de vista nenhum acordo é viável, e por outro lado é, em realidade, este "pensamento", profano em si mesmo - que é de data muito recente (anterior a 1937) e que só pode ser produto de uma degeneração já avançada – que procura dar um sentido "anti–evolucionista" a frase que citamos acima.

No ano de 1937, René Guénon publicou em inglês, no "Journal of the Indian Society of Oriental Arts", um estudo intitulado "Algumas observações sobre a doutrina dos ciclos cósmicos". Nele, apresentou os primeiros elementos relativos a esta complexa doutrina, que se reveste de uma importância primordial para fixar definitivamente na dimensão temporal a grandiosa estrutura da Tradição, que sem isso não poderia "encarnar-se" ante os olhos dos ocidentais, ou seja, materializar um ponto de contato com o estreito universo espaço–temporal que estes se criaram paulatinamente. De alguma maneira, as doutrinas tradicionais, por rigorosas que fossem suas lógicas internas, teriam se arriscado a permanecer "nas nuvens", distanciadas de toda a realidade, apenas pelo fato de que seu postulado essencial – a "Tradição Primordial" ("Sanatana Dharma") – correlativa à perfeição nas origens, era perfeitamente escandalosa para seres com indigestão de evolucionismo. Diante de tudo – dizia Guénon – deve-se entender muito bem o fato de que nenhuma doutrina tradicional admite a idéia de um "progresso" geral, a menos que ele seja entendido exclusivamente no restrito sentido do desenvolvimento material, já que, neste caso, concorda bem com o próprio processo do ciclo. Em conseqüência, não é absolutamente necessário supor tal desenvolvimento material entre os primeiros homens: o que todas as tradições afirmam é que os primeiros seres possuíam, de modo espontâneo, um estado espiritual que não pode ser alcançado senão difícil e excepcionalmente pelos homens atuais. Deve-se destacar também que os restos descobertos pelos paleontólogos não constituem forçosamente os dos primeiros homens, em particular se estes habitavam algum continente que desapareceu. Pode ser também que tenham havido, em épocas longínquas, casos de degeneração, sobretudo entre aqueles que puderam escapar de algum cataclismo; não são, pois, os indícios materiais que permitem julgar a realidade. Estas considerações nos introduzem diretamente no resumo, ou melhor, na glosa de algumas observações ou simples sugestões de René Guénon sobre o sentido da doutrina dos ciclos cósmicos na concepção hindu, mais que em sua explicação. Destacamos que a doutrina hindu dos ciclos cósmicos não é a única conhecida, pois existem, nas diversas tradições, outras concepções cíclicas dignas do maior interesse: tal como– por exemplo – entre outras, a dos "ciclos mundiais" ou "shemittot" da tradição judia ("Kabala"). Porém a doutrina hindu, ao basear-se no fenômeno astronômico da precessão dos equinócios para a fixação de seus ritmos cósmicos, nos pareceu ser a que mais sólidos argumentos naturais possui entre as que chegaram ao nosso conhecimento. Por outra parte, é a doutrina cíclica com a qual as tradições hebréia–judaica e islâmica guardam as mais estreitas analogias e correspondências, circunstâncias que nos estariam indicando que aquela seria, muito provavelmente, a que mais próxima se pode achar da Tradição Primordial.

René Guénon considera que um ciclo, na acepção mais geral do vocábulo, é "a representação do processo de desenvolvimento de um estado qualquer de manifestação, ou seja, tratando-se de ciclos menores, de alguma das modalidades mais ou menos limitadas ou especializadas de tal estado de manifestação". Além disso, diz Guénon, "em virtude da lei de correspondência que relaciona todas as coisas na Existência Universal, há sempre, e necessariamente, uma certa analogia entre os diferentes ciclos da mesma classe, ou melhor, entre os ciclos principais e suas divisões secundárias". "Esta analogia é a que possibilita o emprego de um só modo de expressão, se bem que isso deve, freqüentemente, ser entendido de forma simbólica, já que a essência de todo simbolismo se fundamenta precisamente sobre as correspondências e as analogias que existem na própria natureza das coisas". Desejamos, sobretudo, aludir aqui à forma "cronológica" sob a qual se apresenta a doutrina dos ciclos: o "Kalpa", ao representar o desenvolvimento de um mundo em sua totalidade, ou seja de um estado ou grau da Existência Universal, evidencia que não é possível falar literalmente de sua duração – avaliada segundo uma medida de tempo qualquer – a menos que a tal duração se a relacione com um estado (de manifestação) no qual o tempo seja uma de suas condições determinantes, o que constitui propriamente o caso de nosso mundo. Em qualquer lugar fora de nosso planeta estas considerações sobre a duração e a sucessão que isso implica não poderão ter mais que um valor puramente simbólico, e deverão ser transpostas analogicamente, já que a sucessão temporal não é senão a imagem do encadeamento lógico e ontológico às vezes – ou seja, sem contradições – de uma série de causas e efeitos extra-temporais. "Por outro lado, como a linguagem humana não pode expressar diretamente outras condições distintas àquelas que surgem de nosso estado (humano, terrestre), semelhante simbolismo está, por essa mesma razão, suficientemente justificado e deve ser considerado perfeitamente natural e normal". Tchoang-Tsé, grande comentarista do Taoísmo no Século IV antes de Cristo, dizia: "O homem não tem nenhum poder sobre sua própria vida, posto que a lei que rege a vida e a morte, e as mutações que lhe afetam, estão fora de seu conhecimento. O que pode então pretender saber da lei que governa as grandes mutações cósmicas e a evolução universal?". Por outro lado, na tradição hindu, o "Purâna de Vishnú" expressa que não existe medida dos Kalpas anteriores e posteriores, ou seja, dos ciclos maiores que se relacionam com outros estados da Existência Universal. Conseqüentemente, as cifras que não poucas vezes são divulgadas sobre a duração presumível dos "kalpas" carecem de base e não passam de meras especulações. A tradição hindu nos esclarece suficientemente que nosso atual "Kalpa" ("Shri – Shweta – Varaha – Kalpa", ou "Kalpa do Javali Branco") está integrado por quatorze sub-ciclos menores denominados "Manvántaras". O Bhagavad-Gita, no diálogo entre Krishna e Arjuna, referindo-se à noção de "Kalpa", põe na boca de Krishna (Capítulo VIII: o mistério da onipresença), o seguinte: "Em incessante vaivém nascem e morrem os mundos, inclusive o de Brahma, cujo dia dura bilhões de anos terrestres, e sua noite outro tanto. – Ao dia de Brahma sucede a noite de Brahma.(Capítulo IX: Sublime conhecimento): "– Ao fim de um 'Kalpa', de um ano de Brahma, de um período de criadora atividade, os seres e as coisas voltam a Mim.Antes de retomar a Guénon em sua exposição sobre aproximações à doutrina hindu dos ciclos cósmicos, digamos que – esquematicamente – tal concepção poderia ser esboçada da seguinte maneira:

"Em tal nível – diz Guénon – os ciclos têm às vezes um caráter cósmico e histórico, já que concernem mais especialmente à humanidade terrestre, permanecendo porém, ao mesmo tempo, estreitamente ligados aos acontecimentos que, fora dela, se produzem em nosso mundo. Não há nisso nada que nos deva assombrar, já que a idéia de considerar a história humana como, de certo modo, isolada de todo o resto, é exclusivamente moderna e nitidamente oposta ao que ensinam todas as tradições, que, pelo contrário e unanimemente, afirmam a existência de uma correlação necessária e constante entre as ordens cósmica e humana".

Os "Manvántaras" ou eras de "Manus" sucessivas3 são quatorze, formando duas séries septenárias das quais a primeira corresponde aos seis Manvántaras passados e o atual, no qual nos encontramos, e, a segunda, aos sete Manvántaras futuros. A cada Manvántara corresponde um dos sete "Dwîpas" ou regiões em que se divide nosso mundo, e não obstante as sete regiões estejam representadas – segundo o próprio sentido do vocábulo que as designa – por outras tantas ilhas ou continentes distribuídos de uma determinada maneira na superfície de nosso planeta, é indispensável tomar cuidado para aceitar isso literalmente, ou melhor, para simplesmente observá-lo como partes da Terra atual. De fato, as sete regiões "emergem" por turno e não simultaneamente, o que equivale a dizer que uma só dentre elas se manifesta no domínio sensível durante o transcurso de um certo período. Se este período é um Manvántara, concluir-se-á que cada Dwîpa deverá aparecer duas vezes no Kalpa, ou seja, uma vez em cada uma das séries septenárias a que nos referimos. E da relação entre estas duas séries, que se correspondem em sentido inverso, como ocorre em todos os casos similares, pode-se deduzir que a ordem de aparição dos Dwîpas deverá ser, na segunda série, inversa ao da primeira. Em suma, trata-se de estados diferentes do mundo terrestre, mais que de regiões propriamente ditas. O "Jambu–Dwîpa" representa, na realidade, a Terra inteira em seu estado atual, e quando se diz que se estende ao Sul do "Meru" - ou montanha "axial" ao redor da qual se efetuam as revoluções de nosso planeta (movimento de rotação) - é que, uma vez que o Meru se identifica simbolicamente com o Pólo Norte, toda a Terra está verdadeiramente situada ao Sul com relação a ele.4 Esta forma de considerar os sete Dwîpas se encontra confirmada também por antecedentes concordantes de outras tradições, nas quais se fala igualmente de "sete terras", em particular no esoterismo islâmico e na "Kabala" judia. Assim nesta última, as "sete terras", não obstante sejam consideradas externamente como outras tantas divisões da terra de Canaã, são relacionadas com os reinos dos "sete reis de Edom", que correspondem de maneira muito evidente aos sete Manus da primeira série de Manvántaras. As "sete terras" estão compreendidas em sua totalidade na "Terra dos Vivos", que representa o desenvolvimento completo de nosso mundo, ao qual se considera como estando permanentemente em estado "principial". Podemos notar aqui a coexistência de dos pontos de vista: um, de sucessão, que se refere à manifestação em si mesma; outro, de simultaneidade, que corresponde a seu "princípio", ou seja, o que poder-se-ia chamar seu "arquétipo". E, no fundo, a correspondência entre estes dois pontos de vista equivale, de um certo modo, à do simbolismo temporal e à do simbolismo espacial, correspondência esta à que aludimos antes ao nos referirmos aos Dwîpas da tradição hindu. A tradição original é polar. Somente em uma época já distanciada das origens, a sede da tradição primordial, transferida para outras regiões, pode tornar-se ocidental ou oriental. Ocidental em certos períodos e oriental em outros, porém, em todo caso, seguramente oriental no último período e muito tempo antes do começo dos tempos chamados "históricos" (que são os únicos acessíveis às investigações da história "profana"). A origem nórdica (ou, mais exatamente, "polar") das tradições, está expressamente afirmada tanto no "Veda" quanto em outros livros sagrados. A terra onde no verão o Sol "realizava a volta ao horizonte" sem ocultar-se, devia estar perto do pólo, se não no próprio pólo. Aparentemente, haveria para o período de manifestação de cada Dwîpa uma posição diferente do "Meru" ou montanha "axial". Porém, como esta é imutável por ser o centro, o que se modificava de um período para o outro era a orientação do mundo terrestre em relação ao "Meru". Está demonstrado cientificamente que não foram os pólos geográficos que se moveram, mas sim as estruturas terrestres emergidas que se moveram com relação aos pólos. A subdivisão

do Manvántara

De um Yuga a outro vê-se a decadência acompanhada de um encurtamento na duração – que, por certo, acredita-se que influi na longevidade da vida humana – porém o que importa acima de tudo neste sentido é a relação existente entre as respectivas durações destes diferentes períodos. Se a duração total de um Manvántara for representada por 10 (dez), a do Krita-Yuga ou Satya-Yuga o será por 4 (quatro), a do Tretâ-Yuga por 3 (três), a do Dwâpara-Yuga por 2 (dois), e a do Kali-Yuga por 1 (um). A divisão do Manvántara se efetua, pois, segundo a fórmula 10 = 4 + 3 + 2 + 1, que, em sentido inverso, é o da Tétraktys pitagórica: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. O encurtamento progressivo da duração das quatro idades se compara analogicamente com a aceleração dos corpos em queda livre, agregando-se a isso que a doutrina dos ciclos implica essencialmente na noção de um tempo "qualificado", e não em um desenvolvimento uniforme susceptível de ser representado geometricamente por uma reta. Isto resulta de que não somente cada fase de um ciclo temporal, qualquer que seja ele, tem qualidade própria que influi sobre a determinação dos acontecimentos, mas também que a própria velocidade com a que esses acontecimentos se desenvolvem é algo que depende também de tais fases, o que é de ordem mais qualitativa do que realmente quantitativa. O que se quer dizer é que, seguindo as diferentes fases do ciclo, as séries de acontecimentos comparáveis entre si não se consumam em lapsos quantitativamente iguais. É precisamente por esta razão que os acontecimentos se desenvolvem atualmente a uma velocidade que se vê acelerada sem cessar e que continuará dessa forma até o fim do ciclo. Existe aqui algo comparável a uma "contração" progressiva da duração, cujo limite corresponde a um "ponto de parada" que é o instante que marca o fim de nosso "Manvántara" e o começo de um novo ciclo. As conseqüências desta "contração", que são as mais imediatamente perceptíveis no marco da existência individual, se traduzem pela agitação frenética de nossos contemporâneos. Se diz às vezes, indubitavelmente sem compreender a verdadeira razão, que hoje em dia nós homens vivemos mais rapidamente que outrora: isso é literalmente uma verdade. A pressa característica que os homens atuais aplicam a todas as coisas não é por certo – no fundo – outra coisa além da conseqüência da impressão que confusamente experimentamos. Todo isso permite compreender que ao finalizar o ciclo, "o tempo se converte em espaço". De fato, esta contração progressiva do tempo termina por reduzi-lo a um instante único, e a duração, por isso mesmo, fica abolida. É assim que Cronos, "o tempo devorador", termina por devorar a si mesmo, e é por isso que se diz que "a morte é o último ser que morrerá", já que ali onde não há mais sucessão de qualquer espécie, não há tampouco morte possível. A sucessão se encontra, pois, de alguma forma transformada em simultaneidade, o que se pode expressar também dizendo que o tempo se transformou em espaço. Assim se produz no último momento uma "reversão" do tempo em proveito do espaço: no próprio instante no qual o tempo aparenta terminar de devorar o espaço, é o espaço que – ao contrário – absorve o tempo. A duração

do "Manvántara" e seus "Yugas"

Se a duração do Manvántara fosse 4.320, a dos quatro Yugas será, respectivamente (seguindo o ritmo 4, 3, 2, 1, da inversa da Tétratkys pitagórica) de 1.728 para o Krita ou Satya-Yuga, 1.296 para o Treta-Yuga, 864 para o Dwâpara-Yuga, e 432 para o Kali-Yuga. Não obstante, podemos perguntar-nos: por quê números haverão de multiplicar-se estas cifras para obter, em anos, a expressão de suas respectivas durações? Deve-se insistir em algo muito simples, que é o fato de que todos os números cíclicos estão em relação direta com a divisão geométrica do círculo: assim, 4.320 é igual a 360 x 12; não há nesta divisão nada arbitrário ou puramente convencional pois, por razões derivadas da correspondência que existe entre a aritmética e a geometria, é normal que a divisão do círculo se efetue segundo os múltiplos de 3. 9, e 12, enquanto a divisão decimal é a que convém em propriedade à línea reta. Embora esta observação possa ser verdadeiramente fundamental, isso não permitiria chegar muito longe na determinação dos períodos cíclicos, caso não se soubesse, além disso, que a base principal destes é – na ordem cósmica – o período astronômico da precessão dos equinócios, cuja duração é de 25.920 anos. De tal modo, o deslocamento dos pontos equinociais é de um grau de arco a cada 72 anos. Este número 72 é precisamente um submúltiplo de 4.320 (72 x 60 é igual a 4.320), e 4.320 é, por sua vez, um submúltiplo de 25.920 (4.320 x 6 é igual a 25.920). O fato de encontrar-se no período da precessão dos equinócios números relacionados com a divisão do círculo é uma prova adicional do caráter verdadeiramente natural desta última. Porém o que interrogante se pergunta agora é isto: que múltiplo ou submúltiplo do período astronômico aludido corresponde realmente à duração do Manvántara? |